発生生物学:多能性幹細胞と生殖細胞系列形成機構の進化の研究

熊野 岳

動物が進化し多細胞体制となり細胞は機能を分業するに至った。その最たるものが個体の運動や摂餌などを担う体細胞系列と次世代を作り出す生殖細胞系列の分離であり、この分離機構が進化の過程でどのように獲得されてきたのかを理解することを目的に、刺胞動物などの動物の進化で初期に分岐した動物群を用いて研究を行っている。特に、これら動物群が保持する多能性幹細胞の機能制御に着目している。

進化発生学・実験発生学:新口動物の個体発生と系統発生の研究

美濃川 拓哉

世界にはさまざまな形の動物がいます。動物の多様な形態はどのように進化してきたのでしょうか?形態を作り上げるのは「体づくりのしくみ」すなわち「個体発生メカニズム」です。私は個体発生メカニズムの研究をすすめることで、動物の多様な形が進化過程でどのようにうまれたのか、という「進化のメカニズム」を解明したいと考えています。 研究対象として、ウニに代表される棘皮動物に特に注目しています。いろいろなウニの個体発生メカニズムの違いと、その違いを生み出す原因を顕微手術や分子生物学の技術で研究しています。図は原始的な形態を現在も維持しているキダリス類のウニ。形態の進化を理解するにはさまざまなウニが研究対象になります。

個体群・群集生態学:大規模で稀な攪乱の生態学的影響

岩﨑 藍子

台風や森林火災といった攪乱は種多様性のパターンを決める要因の一つであることが知られています。一方で地震や極端な気候イベントといった、稀で大空間スケールで起こる攪乱イベントが生態系に及ぼす影響についてはほとんどわかっていません。私は、このような稀で大規模な攪乱が生物群集にもたらす変化やその生態学的帰結、それらに影響する要因を明らかにすることを目的に研究を行っています。

主な研究対象は岩礁潮間帯生物群集で、フィールド調査と統計解析で東北地方太平洋沖地震の影響とその後の回復プロセスを明らかにしていきます。

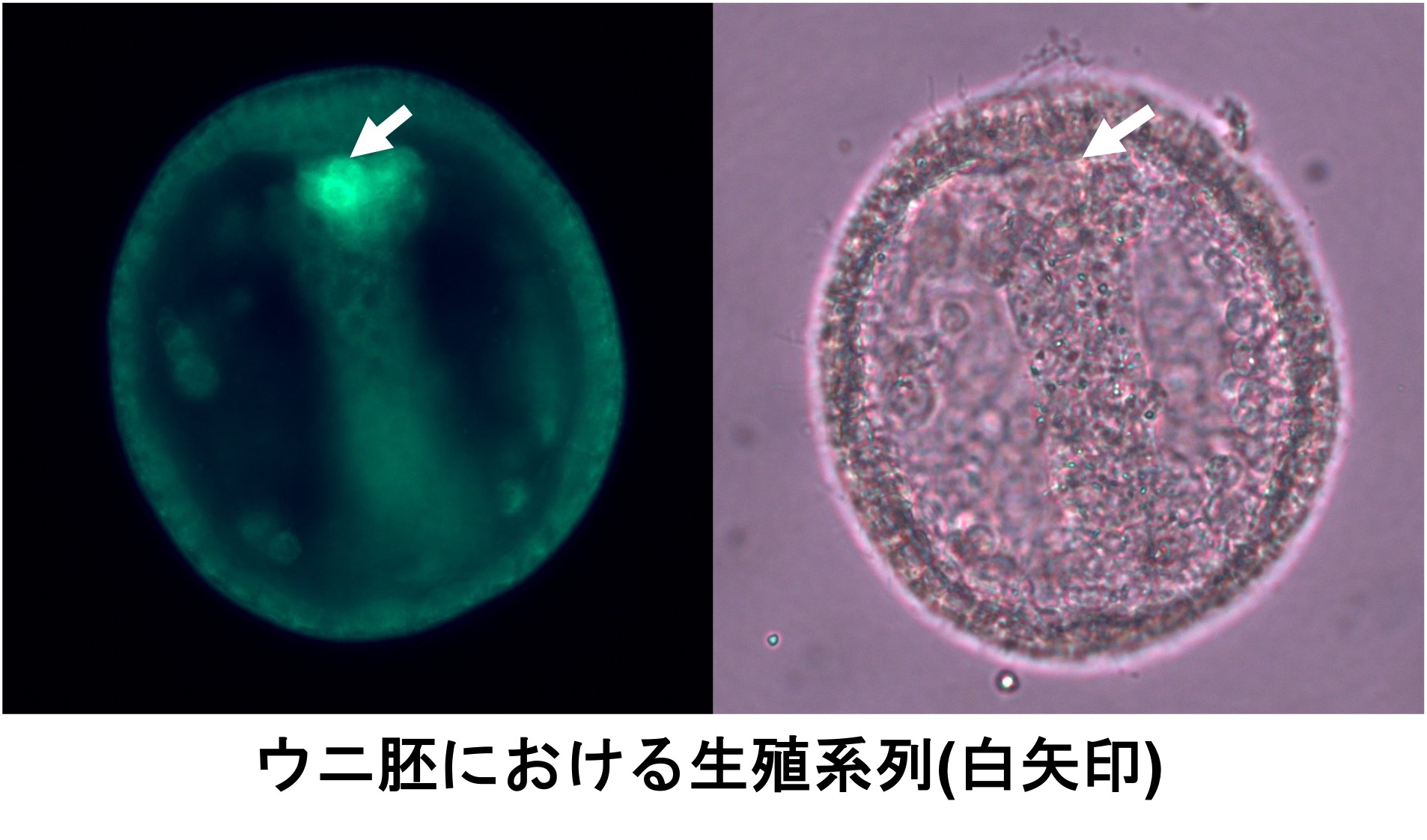

生殖生物学:生殖系列の再生メカニズム

森田 俊平

生き物の体は、生殖細胞(卵と精子)と体細胞(筋肉、神経など)で構成されている。そのうち生殖細胞は、受精することで次世代の生命を生み出す。多くの生物は、発生過程で生殖細胞のおおもととなる細胞(生殖系列)を失うと、卵と精子を作り出せないため、次世代を残すことができない。しかし、ホヤやウニでは、生殖系列を一度失っていても、新たな生殖系列を”再生”することで、卵や精子を作り出すことができる。

では、どのように生殖系列が再生されているのだろうか?生殖系列の再生メカニズムを研究することで、生命の連続性を担う生殖細胞がつくられるメカニズムと、その多様性の解明を目指す。

系統分類学:腹足類の種多様性と進化

福森 啓晶

腹足類(巻貝)は適応放散の進んだ分類群で、海・淡水・陸域の山や川から深海まで多様な環境に棲息しています。また螺旋状に巻いた殻だけでなく、笠型や無殻の種まで様々な形態をもつ種がいます。私は腹足類の各分類群がどの様に各環境に進出し、多様化してきたのかについて、フィールドにおける調査と形態・分子情報による系統分類学的解析から明らかにしたいと考えています。

特に島嶼河川に卓越する回遊性貝類や海溝に棲息する超深海性貝類の種多様性と進化に興味を持ち、生物地理や生態を含め研究を進めています。