トピックス2023

忘年会でした。南方からゲストが一名。(2023.12.21)

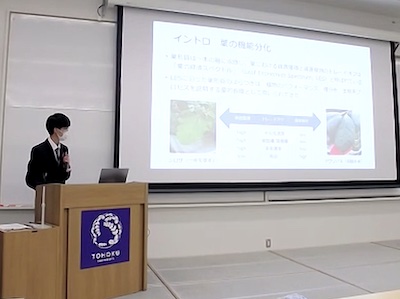

東北植物学会大会が盛岡で開催されました。梶野浩史さんが奨励賞を受賞しました(2023.12.9-10)

圃場整備でした。(2023.11.27)

仙台の風物詩、芋煮会と研究科のソフトボール大会でした。(2023.10.20)

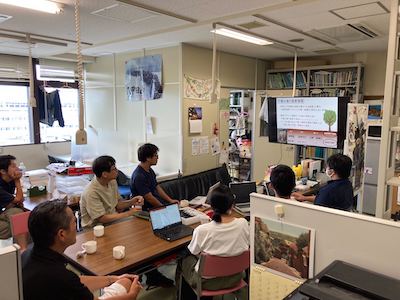

エストニア生命科学大学のÜlo Niinemets教授が二週間ほど滞在してくれました。Niinemetsさんは四半世紀前に1ヶ月ほど東北大に滞在したことがあり、来仙はそれ以来です。今回は生命科学研究科の客員教授となっていただき、科学論文執筆法の講義(6コマ!)とセミナをしていただきました。セミナは京大の北島薫教授にも講演していただきました。一番上の写真はセミナ後のお茶会。デジバイ領域代表の伊藤昭彦教授にも参加いただきました。(2023.10.16〜31)

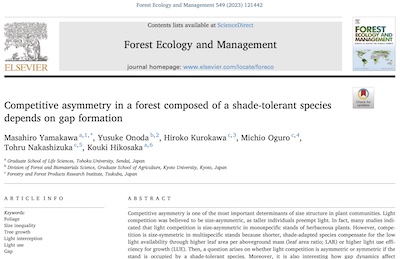

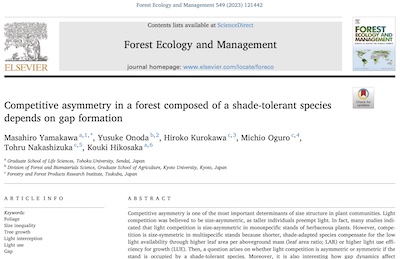

博士後期課程2年の山川真広の論文が発表されました。八甲田のブナ林で個体の成長速度、光獲得量、葉面積分布などを解析し、Competitive asymmetryを調べた研究です。一般に、植物群落での光獲得競争は、上部の個体が優先して光を吸収できるため、大きな個体がサイズ以上に有利(非相称的競争)であると言われます。実際、草本の単一種群落で調べてみるとその通りなのですが、多種が共存する群落だと、耐陰性が高い低層種が形態的・生理的に適応していて、受光量や成長量がサイズに比例している(相称的競争)ことが見られます。では、耐陰性が高い樹種で構成された林ではどうなるだろうか、という動機で始めた研究です。ブナは高木種のなかでは比較的耐陰性が高いとされるため、競争も相称的になるのでは、と期待していたのですが、ブナでもやはり競争は非相称的でした。ただし、ギャップがある部分での競争は相称的であることもわかりました。森林ではギャップが確率的に生じるので、ギャップ生成により競争が相称的になる→ギャップが閉じると非相称的になる、とダイナミックに変化していることが示唆されました。(2023.10.8)

3年生が3名研究室配属されました。ようこそ!(2023.10.1)

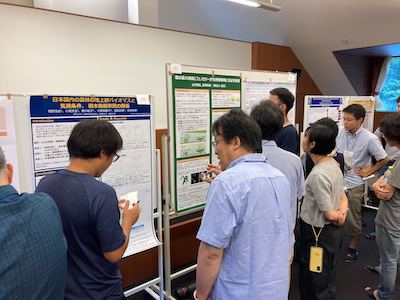

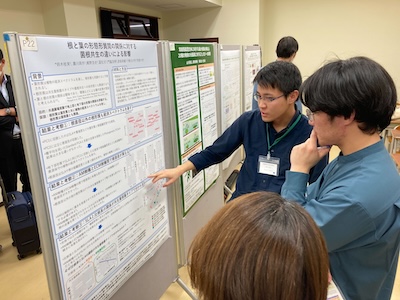

東大山中寮@山中湖で行われたデジバイミーティングに参加してきました。ポスタ発表をしてきました(梶野・山川・鈴木・彦坂)(2023.9.19〜21)

八甲田にて毎木調査に参加しました(梶野・山川・鈴木祐)。(2023.9.16〜18)

八甲田実習でした。(2023.8.24〜28)

デジバイの南東北調査です(梶野・鈴木)。(2023.8.7〜11)

カヌマ沢(岩手県)にて。クマの爪痕だそうです。なぜかこの木にのみ集中していました。遊び場ということ?

南三陸。もちろん許可をいただいて掘ってます。

予備日。雨が降ると掘れないので、予備日をとってあります。今回は天気にまずまず恵まれましたので、うちの研究室にて研究報告会。

デジバイの南北海道調査です。苫小牧のキャンペーン観測に参加しました(梶野・鈴木)。(2023.7.24-30)

北大苫小牧研究林。

ミズナラ成木の根っこをサンプリング。

また金華山に行ってきました。今回は研究対象種を決めるための調査です(宮田・鈴木・梶野・彦坂)。(2023.6.23)

某大学のT先生と一緒に行きました。

カリガネソウです。横を通るだけで不快になる匂いを出します。本土の個体はこんなにひどい匂いは出しません。

タラノキです。本土の個体よりごっついトゲをもっています。

相変わらずシカはたくさん。

今年もオナモミ実習やってます。(2023.6.14)

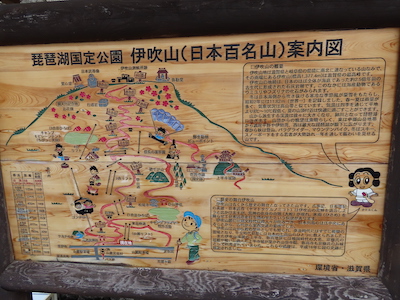

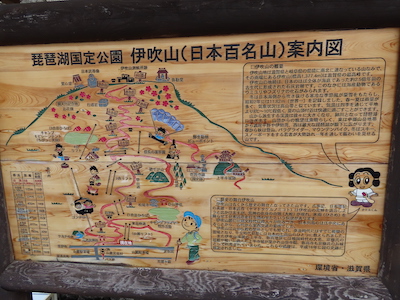

自然変異研究のプロジェクトで滋賀県伊吹山に行ってきました(彦坂)。(2023.6.5)

この山のてっぺんまで登ります。近江長岡駅から撮影。

こんな登山ルートです。登山口から標高差1167m。

標高400mくらいのハクサンハタザオ。葉に毛がない低標高エコタイプです。

五合目まで上がりました。ここから急斜面になります。

標高1300mくらいのハクサンハタザオ。葉に毛がある高標高エコタイプです。

今回は初めて頂上まで上がってみました。正面右に見えるのが琵琶湖です。

デジバイプロジェクトの一環で南三陸に調査候補地の視察に行ってきました(彦坂・梶野・鈴木)。(2023.5.29)

新人歓迎ということでお花見&BBQをしました。お花見といっても、花はほとんど終わってます。仙台のソメイヨシノの開花は例年より13日も早かったそうで、温暖化の影響ですかね・・・。(2023.4.14)

今年度はポスドクになった吉田くん、修士4名(青野くん、大川くん、渡部くん、岡ノ谷さん)、学部生1名(桑田くん)が卒業となりました。寂しい限りです。新天地でのご活躍を期待します。(2023.3.31)

コロナ禍による渡航制限も緩和されたので、3年ぶりにマレーシア(パソ森林保護区)へ調査に行ってきました(冨松)。保護区は半島マレーシアに位置する低地熱帯林です。周辺はプランテーション化されていて、オイルパーム林が拡がっています。今回の調査では、タワー林冠部での個葉ガス交換&蛍光&SIFの同時測定と、林縁部に生育するマカランガ種のガス交換とBVOCガスサンプリングを実施してきました。(2023.2.21-3.2)

修論発表がありました。発表者と審査員のみ対面、他はオンラインというハイブリッド開催です。(2023.2.8-9)

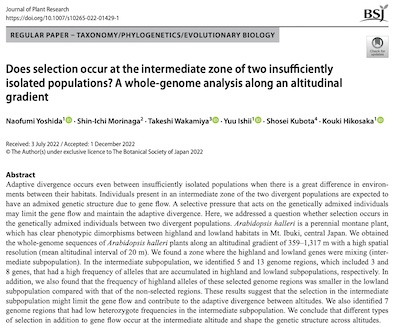

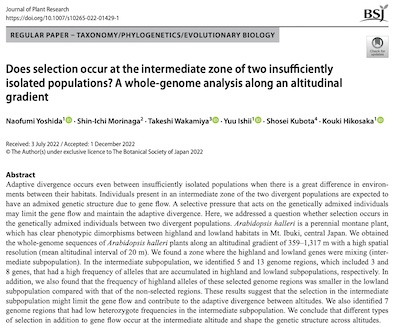

博士後期課程3年の吉田直史の論文が発表されました。ハクサンハタザオは日本に生えているアブラナ科の多年草で、モデル植物シロイヌナズナと同属近縁種です。滋賀県伊吹山に生えている個体は、高標高と低標高で葉の毛の密度などの表現型に明瞭な違いがあり、標高適応のモデル植物として、当研究室を含め、様々な研究者によって研究されてきています。本研究では、ハクサンハタザオが低標高から高標高までほぼ連続的に分布していることに着目し、高標高エコタイプの遺伝子と低標高エコタイプの遺伝子がどのように混じり合っているかを研究しました。約20m間隔でハクサンハタザオの葉をサンプリングし、全ゲノム解析を行い、両エコタイプの遺伝子が混じり合っているゾーンを特定しました。さらに、そのゾーンでどのような選択が起こっているかを解析しました。(2022.12.22)