Topics in 2013

2013.12.13

フィールドシーズンは過ぎましたが、人工気象室に冬はありません。これはシロイヌナズナの競争実験(今野)。

2013.11.20

また苫小牧に行ってきました。今年はこれがフィールド納めです。今回は、アカエゾマツの上をちょん切るという処理をしてきました(彦坂)。

_

_

2013.11.1

新学術領域「植物の高CO2応答」の若手ワークショップをお世話しました。

_

_

_

_

2013.10.4

人工気象室ではハツカダイコンの様々な品種の比較実験を、オープントップチャンバーではハマダイコンの様々な緯度由来のエコタイプの比較実験を行っています(上田)。どちらも成長のCO2応答に対するシンク力の変異が及ぼす影響の解明を目指しています。

_

_

2013.9.27

またまた苫小牧です(彦坂)。

隣接個体を倒す前と後の受光量を比較し、隣接個体の影響を定量化しようという研究です。

_

_

_

_

2013.9.13-15

札幌で開かれた日本植物学会大会に参加してきました。小口・尾崎・上田・王・山口が発表してきました。

※写真撮影が禁止されていたので発表風景はありません。

2013.9.10

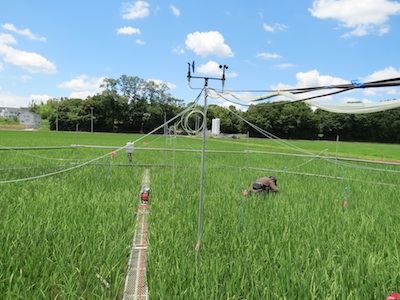

FACEでの実験が終わりました(Muryono)。

みのるほど頭をたれる稲穂かな。

2013.8.22

苫小牧でミズナラ林冠葉の光合成速度を測定しています(山口)。

2007年から苫小牧研究林のクレーンサイトのミズナラを対象に、毎月光合成速度などの葉特性を測定するということを継続しています。最初は当研究室でアオキの葉光合成の環境応答を研究していたOnno Mullerさん(現Wageningen大)が、2011年からは山口が測定を行っています。年による気候変動の影響や、温暖化などの地球環境変化の影響を検出することを目的とした研究です。

_

_

林冠クレーンにつり下げられたゴンドラ(左写真)に乗り、林冠の葉の光合成速度を測定します(右)。

2013.8.11-19

セントルイスで行われた国際光合成会議に参加してきました(小口)。

日本は猛暑ですが、あちらは冷夏なのだそうです。

2013.8.8

またFACEで刈り取りです(Muryono・彦坂)。

_

_

FACEリング内がまだらになっているのは、品種が違ったり生育条件(播種日・栄養・温暖化など)が違ったりするためです。

私たちが使わせていただいているのはコシヒカリとタカナリという多収品種です。右写真の背が低い方がタカナリ、高い方がコシヒカリです。

2013.8.1

理学部生物学科の八甲田実習に行ってきました(彦坂)。

_

_

初日は植物園内の見学、二日目は最高峰大岳の登山です。記録的な積雪のおかげで登山中に残雪を見ることができました。実習中に登山道に雪が残っていたのは15年ぶりでしょうか。

_

_

三日目はブナ林での毎木調査(左)、四日目は光合成測定大会です(右)。光合成測定大会は、高い値を出した班が勝ちです。

_

_

楽しい実習でした。こんなことも。

2013.7.31

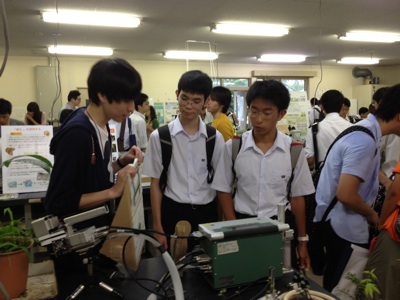

東北大学理学部オープンキャンパスで展示とデモを行いました(小口・岩瀬・今野・吉中・上林)。

たくさんの高校生に来ていただきました。ありがとうございました。

_

_

2013.7.24

またFACEに行ってきました。今回も光合成測定です(Muryono・彦坂)。

今回はFACEサイトと目と鼻の先の距離にある不二製油株式会社のつくば研究開発センターに見学に行ってきました。ここには研究室OBの加藤真晴さんがお勤めです。加藤さんは光阻害の研究で博士号を取得しました。Kato et al. 2003は今でもよく引用される論文です。現在の加藤さんの職務は植物油脂に関する基礎研究です。有用な油脂成分を探索したり開発したり、といったことをされているそうです。

2013.7.16

理学部生物学科3年生対象の生態学実習です(小口)。

植物生態分野と共同で開催しています。オオオナモミ同齢個体群の成長や群落構造などを様々なアプローチで解析します。写真は光合成を測定しているところ。中央にちらっと見える銀色の機械が光合成測定チャンバーです。

2013.7.11

またイネFACEに行ってきました。今度は呼吸測定です。個体丸ごとの呼吸を測定しました(Muryono、彦坂)。

まずは明るいうちに土台のチャンバーをセットしておきます(左)。暗くなってから上のチャンバーをかぶせます(右)。チャンバーにはファンが内蔵されており、内部の空気を撹拌します。これをかぶせてから数分おきに内部の空気をシリンジで抜き、CO2濃度の上昇を測定し、呼吸速度を計算します。チャンバー製作とシリンジで抜いた空気のCO2濃度の測定は農環研、野外作業は、呼吸のスペシャリストである東大の野口さんのグループと一緒に行っています。

_

_

2013.6.27

イネFACEでの測定が始まりました。異なるCO2で育成した二つの品種の群落構造や光合成特性の研究です。今回は光合成測定です(Muryono)。

_

_

2013.6.14

異なるCO2環境で育成した落葉樹と常緑樹の温度-光合成特性の比較をしています(山口)。

鳥取大農学部の衣笠利彦さんの研究室では落葉樹種と常緑樹種のCO2応答研究を行っています。今年はこの研究に参加させてもらいます。落葉種は冬に葉を落としますが常緑種は冬にも葉をつけており、葉が経験する温度環境が異なります。このような違いが温度ー光合成関係にどのように反映されるか、また、CO2応答にどのように関連するかを調べる予定です。

2013.5.29

北海道(左)と岡山(右)にコナラの種子を植えました(山口)。

同一種でも、異なる環境に生育していると、その環境に適応したものが子孫を増やし、地域によって性質が異なることがあります。私たちの研究室でも以前オオバコの光合成の温度応答に違いがあることを示してきました(Ishikawa et al. 2007)。今回は北海道と岡山に生育するコナラを対象に相互移植実験を行います。この実験では北海道と岡山で採取したコナラ種子を北海道と岡山の両方に播種し、その後の成長や光合成特性を比較します。それぞれの環境への適応の結果生理的性質は異なるのか、異なるとすればそのような違いにはどのような生態学的メリットがあるのかを明らかにできるのではないかと期待しています。なおこの研究は北大・鳥取大のご協力のもと研究を行っています。

_

_

2013.5.24

恒例の春の圃場整備でした。

_

_

2013.5.22

つくばみらい市で行われているイネFACE実験の田植えに参加してきました(Muryono・今野・彦坂)。

それほど大きな面積に植えるわけではありませんが、cm単位で植える場所と品種が決まっており、慎重な作業が必要で、けっこう時間がかかります。今年度は異なる品種について、群落構造と群落光合成速度のCO2応答を解析するという実験で参加させていただきます。

_

_

_

_

2013.5.14

八甲田に積雪量を見に行きました。昨年は「今年はここ10年で最大」と書きましたが、今年は、酸ヶ湯での積雪が過去最高になったというニュースがありましたように、さらに多かったようです。写真で見ると昨年より残雪量はちょっと少ないのですが、昨年の撮影日より2週間遅いということを差し引くと、やはりかなり多かったと思われます。山は左から石倉岳・硫黄岳・大岳・小岳。大岳が八甲田の最高峰です。

_

_

2013.4.21

また雪が降りました。4月の下旬にこれだけ積もるというのは記憶にありません。

植物の多くは低温に対して耐性をもちます。しかし耐性をもつためにはある程度低温に慣れておく必要があり(低温順化)、今回のように比較的暖かい時期に突然低温が訪れると、充分順化できていなくて、種によっては大きなダメージを受けているかもしれません。今回の雪が生態系にどのような影響を与えるのかは生理生態の面から面白そうなテーマかもしれません。

_

_

2013.4.17

植物生態分野と合同で花見をしました。

2013.4.8

小口理一助教が文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞することになりました。

2013.4.2

新年度となりました。

博士課程にMukhammad Muryonoさん、卒研生に上林真美さん、

研究補助として見塩昌子さん(3月から)、を迎えました。Muryonoさんはまだ来日していませんが。

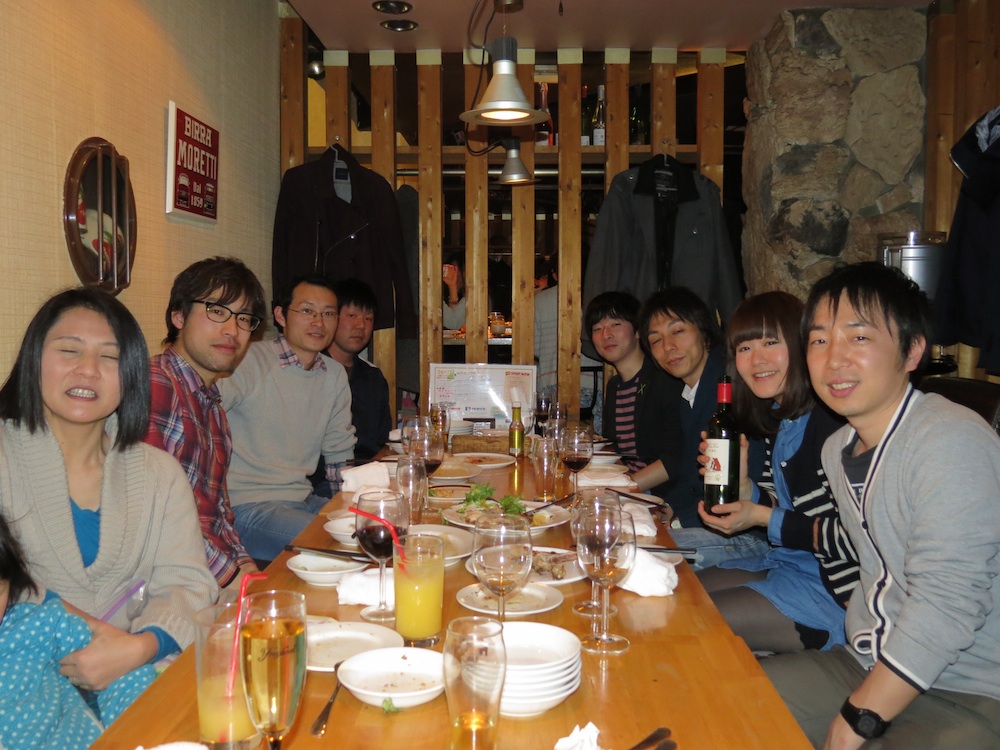

2013.3.27

卒業の季節となりました。

山口くんは修士を取得して引き続き進学、鈴木さんは修士を取得して就職。

小嶋くんも就職して論文博士取得を目指します。井澤くんは同じ研究科の草野研へ進学です。

2013.3.5-9

静岡県グランシップで行われた第60回日本生態学会大会に参加しました。

2013.2.13

修士論文発表会がありました。

2013.1.15

大雪です。

_

_

2012年のトピックスはこちら

2011年のトピックスはこちら

2010年のトピックスはこちら