Topics in 2012

2012.12.13

生態適応GCOEの国際フォーラムが開かれました。

院生も研究発表をしてきました(小嶋・王)。

オーガナイズした卒業生の神山さんとGCOEリーダーの中静さん

2012.11.8

オランダのワーゲニンゲン大学とドイツのユーリッヒにある植物科学研究センターを訪問し、研究発表とディスカッションをしてきました(彦坂)。

写真はワーゲニンゲン大学作物システム解析センターの研究室。驚いたことに壁は全てガラスでした。地震がきたらどうなるの?と思いましたが、地震は来ないのでいいらしいです。

また、Hendrik Poorter博士にザイストというところにある自然保護区にも連れて行ってもらいました。写真はいわゆるヒース。葉が枯れているのは落葉種Molina属、紫色になっているのは常緑種Erica属。窒素利用効率の仕事ではよく知られた材料です。また、Poorter氏が昔使った24種の一部も見せてもらいました。ちょっと季節外れなのが残念でしたが・・・。

2012.10.26

研究科のソフトボール大会に植物生態分野と合同で出場しました。二回戦敗退でした・・・。

2012.10.11

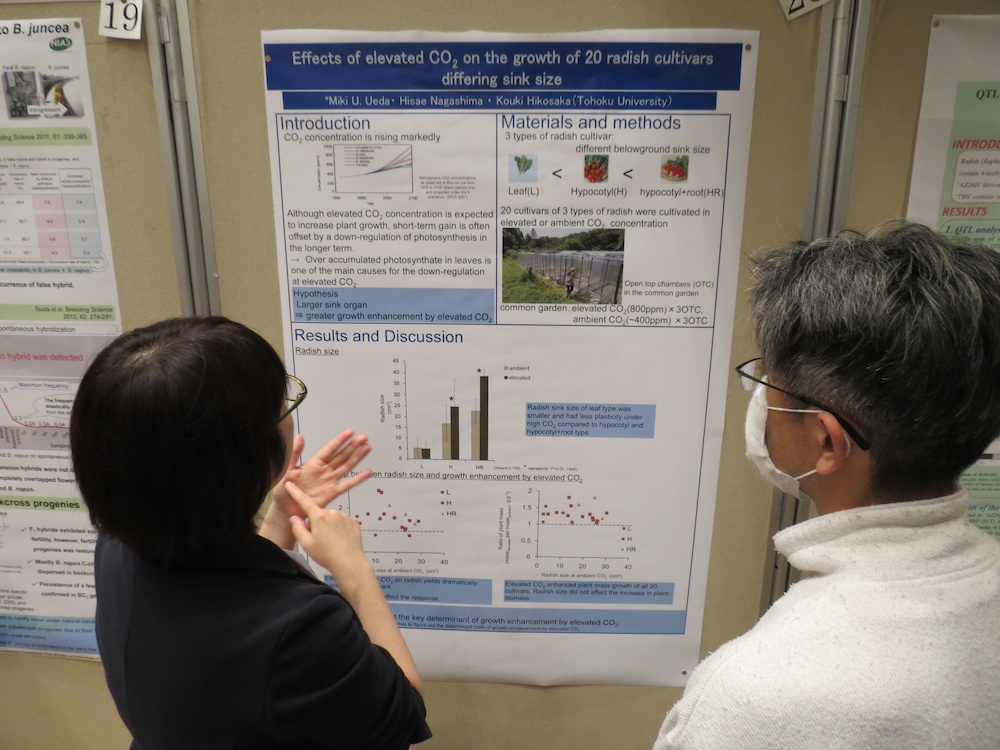

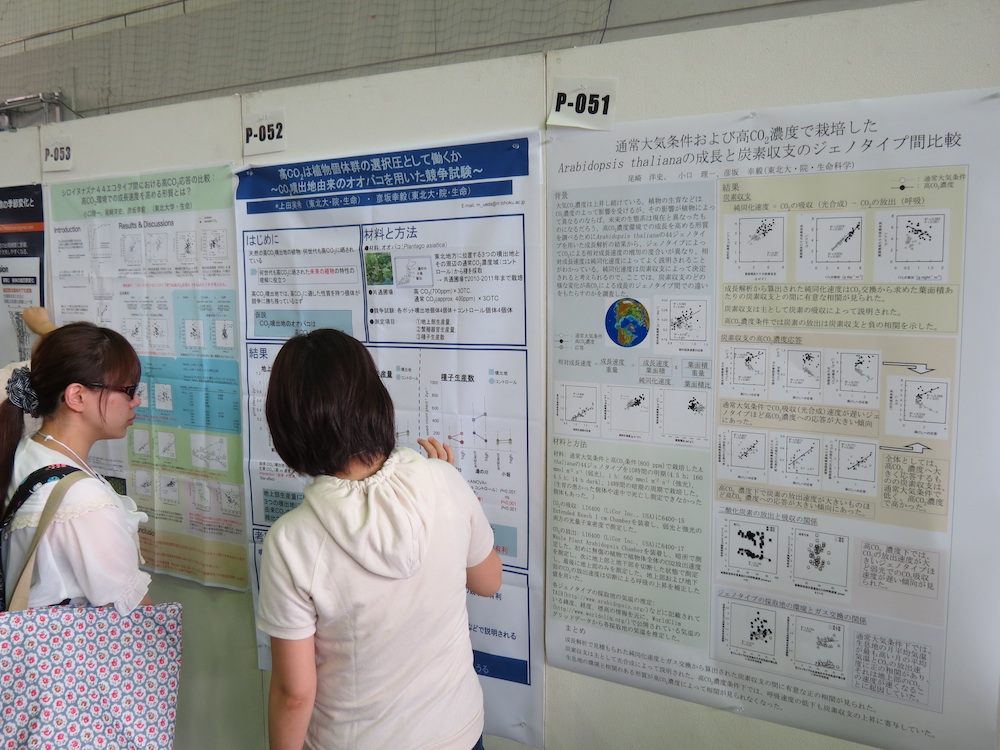

国際シンポジウム「Comparative Genomics and Breeding of Brassicaceae Crops」に参加し、ポスター発表を行いました(上田)。

2012.10.8

山形県朝日町にあるCO2噴出地に土壌調査と種子採集に行ってきました(彦坂)。

写真は調査地の近くから見える大朝日岳。これで今年の野外調査も一段落。

2012.10.6-8

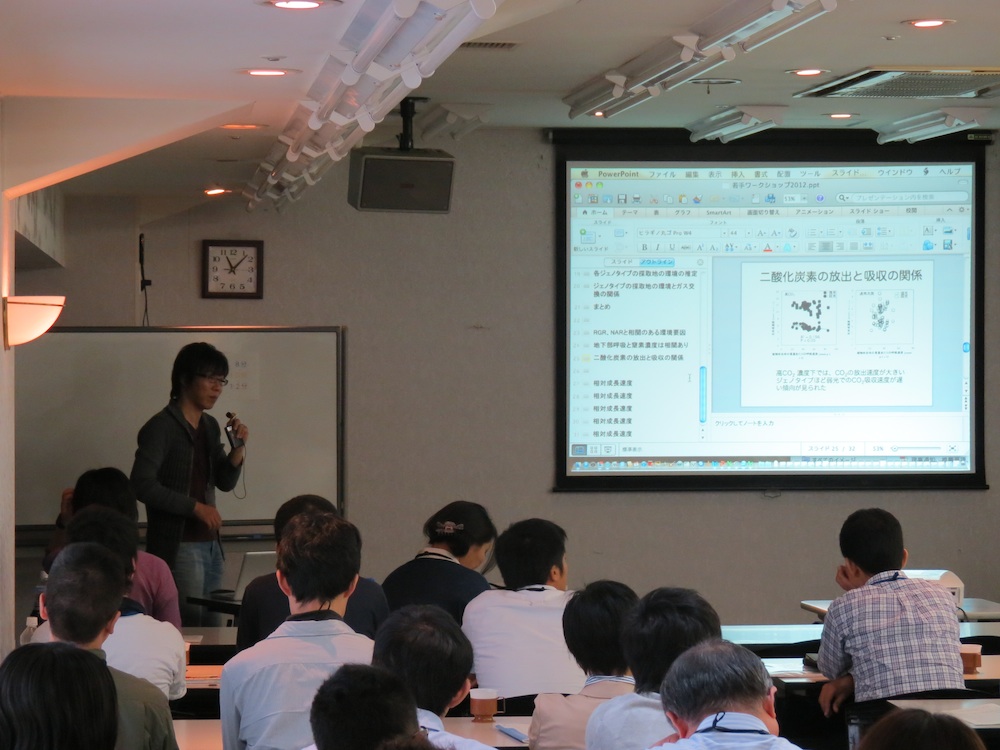

新学術領域研究「植物の高CO2応答」の若手ワークショップに参加してきました(尾崎・小口・彦坂<途中まで>)。

2012.10.1

小口理一助教(CREST)が正規の助教になりました。

2012.9.16

植物学会大会に参加してきました。小口理一さんが奨励賞を受賞しました。

2012.9.13

恒例の圃場整備を行いました。

2012.8.8

今度は八甲田実習です。例年通りの大岳登山・ブナ林毎木調査に加え、今年は湿原の植生調査もしてみました。天気に恵まれ、楽しい実習でした。

2012.8.1

次は蔵王で、こちらも紫外線影響の調査です(王・彦坂)。蔵王は標高1700mまで自動車で行くことができるという点で優れたフィールドです。葉を瞬時に凍らせるための液体窒素をもっていくにはアクセスは重要な要素です。写真は有名な「蔵王のお釜」。

2012.7.28

今度は北海道の北大苫小牧研究林に行ってきました(彦坂)。葉の受光量と化学的性質の対応を見る研究です。来年から施肥実験を行うことになっており、今回は施肥前の調査を行いました。

コナラ属の混交林にいるミズナラが対象です。ジャングルジムをのぼります。高所恐怖症の方にはお勧めできない作業です。

様々な光環境(高さ)の葉にオプトリーフを貼り付けます。オプトリーフは感光色素がしみこませてあるフィルムで、受光量が多くなるとともに色素が退色します。貼る前と後の吸光度を比較することでその葉の受光量を推定することができます。

オプトリーフを貼り付けている途中でハチに威嚇されました。しばらくじっとしていましたが、収まる気配がないのであわてて逃げました。下から望遠で見てみると、私が作業をしていた板の下でスズメバチが巣を制作中でした。刺されませんでしたが、威嚇で済んだのはむしろ幸運でした。今回の作業中にはヒグマも目撃しました(残念ながらそのときカメラをもっていなかったので写真はありません)。タワーの一番上からかなり離れたところを歩いていているのを見かけただけでしたので危険な目には遭いませんでしたが、ハチにクマにと危ないものを無事に経験できたことは幸運でした。

2012.7.23

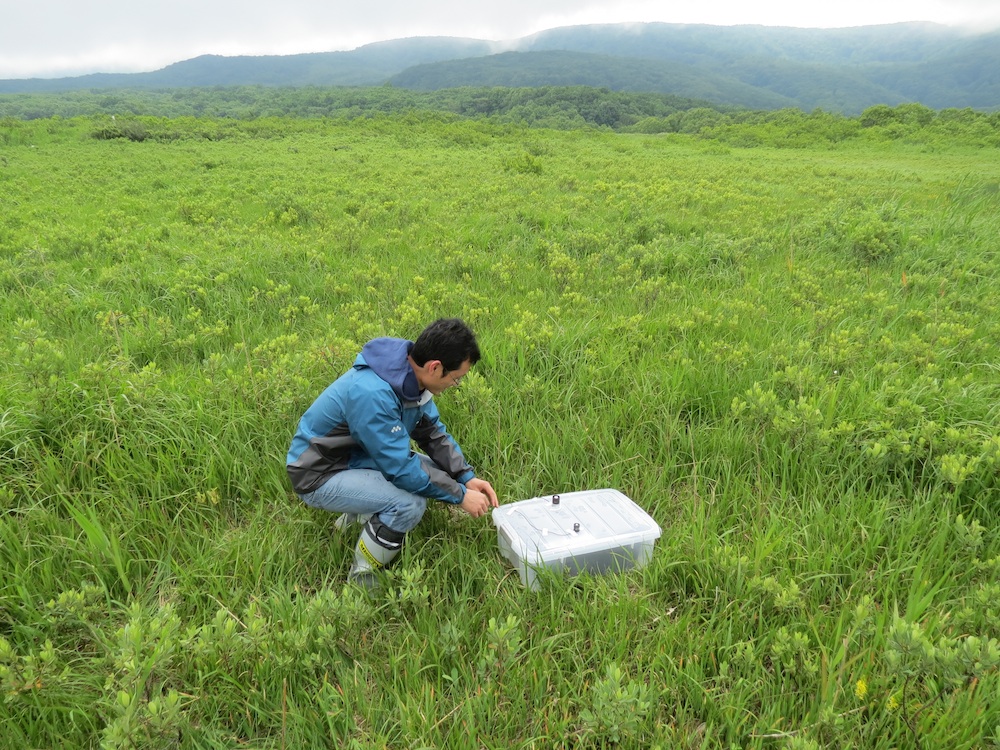

八甲田の湿原で調査をしてきました(王・神山・彦坂)。八甲田では様々な研究を行っているのですが、今回は植物がどれだけ紫外線のダメージを受けているか、という調査です。高標高ほど紫外線が強いことが知られています。一方、植物は紫外線のダメージを回避するために様々な防御機構を持っていることが知られています。高標高の植物は、低標高の植物に比べて紫外線のダメージが大きいのか、あるいは防御機構の増強によって低標高と同程度のダメージしか受けていないのか、という疑問を検証します。写真は紫外線のセンサ(奥)と光合成有効波長のセンサ(手前)で測定をしているところです。

2012.7.6

生命科学研究科のフットボール大会に参加しました。植物生態分野との合同チームで、みごと準優勝しました。

2012.7.5

ようやくオープントップチャンバーが復旧しました。今月はハツカダイコンの成長の品種間比較を行います。ダイコンは胚軸のみがふくらむ品種、根もふくらむ品種、地下部が全くふくらまない品種(葉を食べる)などシンク力に違いがある品種があります。高CO2応答ではシンク力の違いが重要な意味をもつと考えられていて、これを検証する実験となる予定です。

2012.6.11

4月の突風でオープントップチャンバーを吹っ飛ばされましたが、ようやく骨組みを作り直しました。近隣のあちこちでビニルハウスが吹っ飛ばされたようで、業者さんもてんてこ舞いだったらしいです。

2012.6.5

小口理一助教が日本植物学会奨励賞を受賞することになりました(詳しくはこちら)。

2012.5.31

神山千穂さんが統計数理研究所に異動することになりました。修士からポスドクまで7年2ヶ月、お疲れさまでした。まだ当分の間八甲田で共同研究を続ける予定です。

2012.5.25

仙台三校での進学説明会に行ってきました(彦坂)。理学部・生物学科の紹介と自分の研究の紹介もしてきました。

2012.4.28

毎年行っている八甲田の積雪量調査をしてきました。昨冬の大雪を反映してか、残雪量はここ10年で最大です。例年の4月初旬と同じくらいです。

高田谷地湿原がある標高1000mだと積雪はまだ数m。

標高400mのブナ林でもまだ積雪がありました。

ところで爆弾低気圧のせいか、大枝が落ちているのがあちらこちらで見られました。林床の光環境がよくなっているかもしれません。

2012.4.25

先日の爆弾低気圧?でオープントップチャンバーが数機ふっとんでしまいました。電子機器に損傷はないので復旧は容易ですが、始める予定だった実験の方向修正が必要です。

2012.4.2

新年度です。今年度は1名の新四年生を迎えました。

2012.3.28

24年度の研究が徐々に始まっています。今日は突然変異を誘発したハツカダイコンの種子を播きました。ついでにオープントップチャンバーもセットアップしました。こちらのスタートはもう少し後になりそうです。

2012.3.27

卒業式がありました。町野諭さんは修士を修了して故郷に帰ります。9月に博士を取得した永野聡一郎さんがPEMを取得しました。写真はPEM授与式のものです(PEMについてはこちら)。永野さんは同じ研究科の高橋研のポスドクになります。うちの研究室との共同プロジェクト(CREST)で新たな研究に取り組みます。

2012.3.21

第59回日本生態学会大津大会および第5回EAFES(東アジア生態学会連合)大会に参加してきました。町野諭さん・山口 大輔さんが優秀ポスター賞を受賞しました。

2012.3.9

卒研発表会がありました。4年生のみなさんはお疲れさまでした。

2012.3.1

新スタッフです。助教として小口理一さんが着任しました。

2012.2.27-28

修士論文最終審査があり、M2の町野諭さんが発表しました。終了後、研究科の修了祝賀会がありました。

2011年のトピックスはこちら

2010年のトピックスはこちら