研究内容紹介

植物は、光合成によって有機物を合成し、自分自身の炭素骨格とエネルギーを作り出します。人間を含む全ての生物はそのエネルギー源を植物に頼っており、植物は生態系を支える基盤となっています。生態系の機能を理解する上で、植物についての研究は非常に重要な位置を占めています。また、人間社会にとっても、人口増加に伴う食糧危機・エネルギー危機を解決するためには植物機能の利用が必要です。

植物は、種子から一度発芽してしまえば、そこから移動することはできません。環境が悪化しても逃げることはできず、その場で耐える必要があります。植物は、変動する環境に敏感に応答し、形態や生理的性質など、多くの性質を変化させます。これらの性質の変化は、その環境で植物が生き延び、より成長し、多くの子孫を残すために適応的なものと考えられます。また、植物の性質は種によっても大きく異なり、棲み分けや共存を可能にしています。

このような環境応答のしくみや種間差は、生理学・生態学において非常に興味深い研究対象であるとともに、植物機能の有効利用という応用面でも有用な研究対象です。

機能生態学分野では、植物の環境応答や適応について、光合成を中心に、タンパク質レベルから生態系レベルまで様々なスケールで研究を行っています。「ある環境に適応するためにはどのような形質をもつことが必要なのか」、「ある形質はどのような適応に役立っているのか」、といった疑問に取り組んでいます。光合成、成長、繁殖などの機能に着目し、植物の生態の解明を目指します。

現在の主なテーマは以下の通りです。

1)植物の環境応答のメカニズム 地球上には様々な環境が存在し、それぞれの環境に適応した植物が分布しています。それぞれの植物はニッチをもち、種間のニッチの違いにより多くの種が共存することができます。一方、全ての環境で万能な植物はいません。どのようなメカニズムが植物の環境適応の違いをもたらしているのでしょうか。私たちはニッチが異なる植物の比較から、そのメカニズムを明らかにしようとしています。

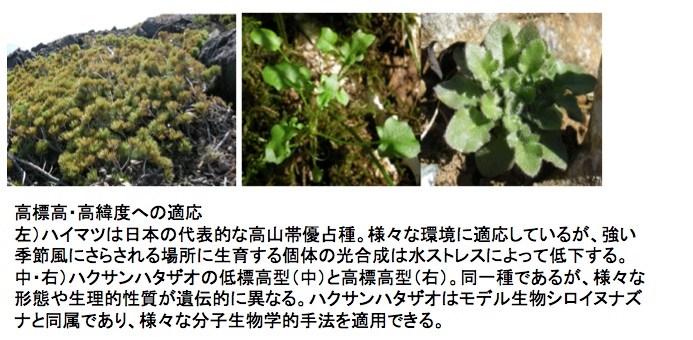

最近では、エコタイプ(同一種だが異なる環境に適応し、遺伝的に異なる性質をもっているタイプ)の比較を行っています。エコタイプ同士は同種であるため交配可能で、多くの性質が似ていますが、いくつか違った性質があります。この違いは異なる環境へ適応した結果である可能性が高く、違いを比較することによって適応のしくみを詳細に調べることができます。また、性質の違いをもたらす分子基盤にも着目し、比較ゲノムの研究も進めています。

下は用いている材料の一つ、ハクサンハタザオの低標高エコタイプと高標高エコタイプの葉です。両者は同種で交配も可能ですが、ご覧の通り、葉に生えている毛の数が全く異なります。見た目の違いだけでなく、紫外線耐性や低温耐性などの機能的な性質にも有意な違いがあります。私たちはこれらエコタイプの生理生態的な形質の違いを明らかにするとともに、ゲノムを解読し、どのような遺伝子変異によって適応分化がもたらされてきたのかを調べています。これらの研究から進化や適応のメカニズムを明らかにするとともに、有用遺伝子の発見を目指しています。

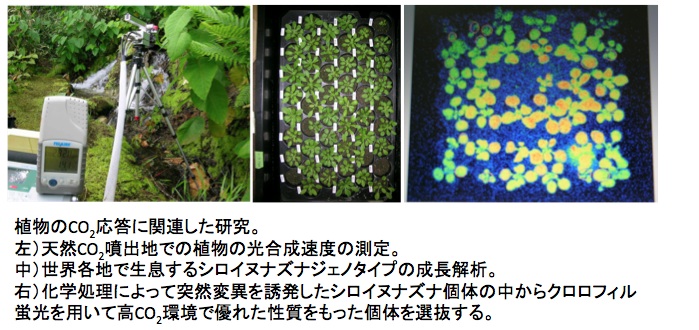

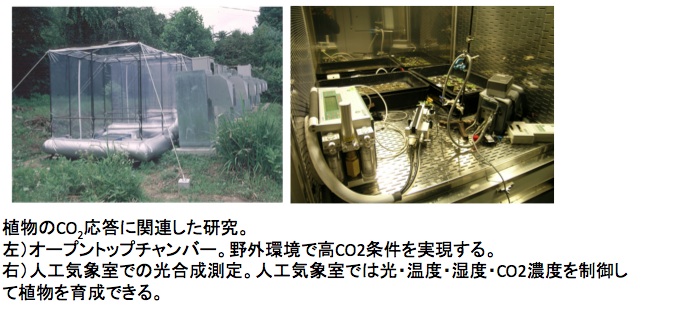

2)地球環境変化と植物 現在大気CO2濃度は増加の一途を辿り、地球温暖化が懸念されています。植物はこれらの変化に敏感であり、また、CO2を吸収・同化するという点で地球環境に大きな影響を及ぼすという意味でも重要です。私たちは植物がCO2応答や温暖化に対してどのように応答するのかを様々な観点から調べています。特に、天然CO2噴出地周辺の植物や、モデル植物シロイヌナズナの世界各地に生育するジェノタイプ(同一種だが異なる環境に適応し、遺伝的に異なる性質をもっているタイプ)を用いて、「植物は高CO2環境に適応するか?」というユニークなテーマに取り組んでいます。

3)植物機能のモデリングに向けた研究 植物群落がどれだけCO2を吸収し、成長するのかは、環境や種によって大きく異なります。これらの正確な予測は生態学や農学だけでなく、地球科学の分野でも重要な課題になっています。群落光合成シミュレーションモデルの改良や、シミュレーションモデルを動かす上で必要なパラメータがどのように決まっているかといった研究などを行っています。衛星情報を用いた植物群落の機能推定の研究も行う予定です。

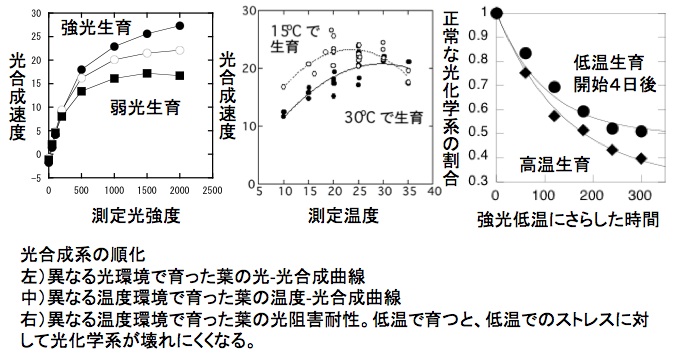

4)光合成系の環境応答 光や温度などの生育環境が変わると、光合成速度や光合成系に変化が起きます(順化)。例えば、強光で育った葉(陽葉)の光合成能力は弱光で育った葉(陰葉)の光合成能力(飽和光下で測定した光合成速度)よりも高かったり、高温で育った葉の光合成速度の最適温度は、低温で育った葉に比べて高いなどといった変化があります。このような光合成速度の変化がどのような生理的メカニズムによって引き起こされるのかといった生理学的な研究や、どのような変化が生態学的に有利なのかといった進化生態学的な研究まで、様々な観点で研究を行っています。特に近年は温度順化に着目し、温度-光合成曲線の形が生育温度によって変化するメカニズムについて精力的に研究を行っています。

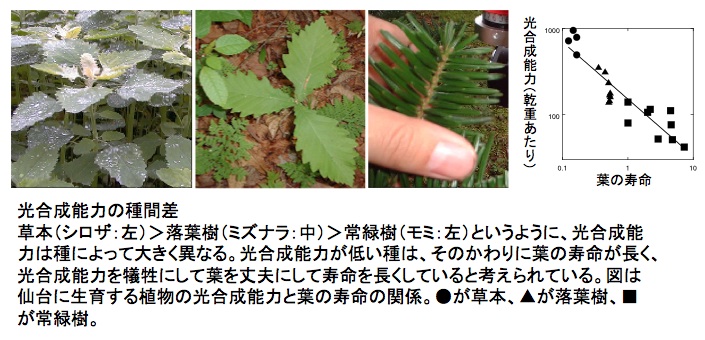

5)植物の機能の種間差 植物は種によって様々な性質に大きな違いが見られます。例えば、光合成能力(飽和光下で測定した光合成速度)は、同じ環境で育てても種によって大きく異なります。例えば、一年草の光合成能力は常緑樹より数倍高くなります。このような違いがどのような生理的メカニズムによって生じるのか、また、光合成能力が低い常緑樹がなぜ進化の過程で残ってくることができたのか、といった疑問で研究を行っています。これまで、葉の内部で窒素をどのように分配するか、ということや、細胞壁をどれだけ多くもつか、ということが重要であることなどを示してきました。

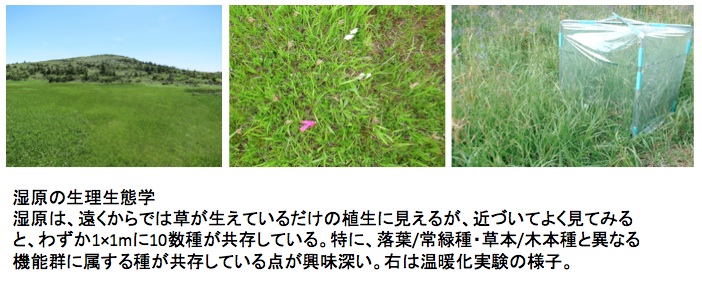

6)湿原の生理生態学 高層湿原は、固有の植物種が多く見られ、多様性という点で重要ですし、観光資源として社会的にも貴重です。成立に低温が必要とされるため、温暖化に脆弱な生態系であると危惧されています。生態学的には、撹乱がなくとも小さなスケール内に長期間多種が共存しているという点でも興味深い生態系です。私たちは、個々の種がどのように資源(光や栄養)を獲得・利用し、物質生産をしているか、という観点から研究を行っています。群集生態学と生理生態学の手法を融合させ、多種共存のしくみを生理レベルから解き明かしたいと考えています。また、温暖化実験などにより温暖化影響予測なども行っています。

7)高標高環境への適応 高山環境は低温・紫外線・積雪・貧栄養・強風など様々なストレスが植物の成長を抑制する厳しい環境です。このような厳しい環境にも植物は定着しています。どのような性質の進化によって高標高への適応が可能になったのかを様々なアプローチによって研究しています。これまでに、低温・風衝・紫外線などに対する適応を調べています。

8)その他 他にも、植物の情報処理機構の解析、個体間の資源獲得競争と資源利用など様々な研究を行っています。